| 写真紀行・折々の旅 |

|||||||||||||||||||||||||

| 『京まんだら』(下)の京都を歩く Walking Kyoto in the Novel Kyomandara, vol. 2 |

|||||||||||||||||||||||||

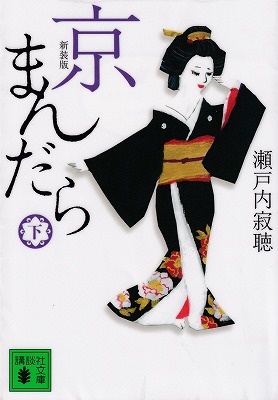

瀬戸内寂聴『京まんだら』下巻(講談社文庫(新装版) 2019年) |

|||||||||||||||||||||||||

| 章 | 本 文 | リンク | |||||||||||||||||||||||

| ⇒ で示したリンク先は「写真紀行 折々の旅」「歌舞伎の舞台名所を歩く」 「平家物語の舞台を歩く」等で既にアップしてあるものを含みます。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 島へ |

「上賀茂の焼餅はもっとぽっちゃりしてますなあ」 「あら、あんた、京都しってはるの」 稚子も女按摩の方へ顔をむけていった。(中略) 「へえ、上賀茂で焼餅たべましたし、北野神社の前の小さな店で粟餅もたべました。あれも美味しいもんですねえ」(p. 30) |

⇒ 上賀茂神社 ⇒ 北野天満宮 |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 「北野神社の悔がまっさかりの時でしてねえ、あそこの梅は何万本も植わっとるんやいいますなあ、うちの人といっしょに梅園へ入っていったら、ふわっと梅の匂いがただようてきて、極楽いうのはこういうところかと思いました。梅は赤いのと自のとばっかりや思うてましたら、青い梅も黒みたいに濃い赤もありましてなあ。花に酔うということばを聞いたことがありましたが、ほんまにぼうっとしてしもうて、梅園の中でふらふらになりましてなあ」(p. 31) | 北野天満宮☝ | ||||||||||||||||||||||||

| 美しい もの |

― | ||||||||||||||||||||||||

| 侘助 |

「あら、早いのね、もう帰ったんですか」 「へえ、今夜、嵐山の吉兆で宴会がひとつあって、どうしても出ななりまへんさい」(p. 65) |

||||||||||||||||||||||||

嵐山吉兆 |

|||||||||||||||||||||||||

| 床には佗助が備前の壺にさされていた。茶がけは和の一字、裏千家の先代師匠の筆であった。 芙佐は亡父の好みで東京にひきとられた時代、茶の手ほどきを受けたのが習いそめで、京都へ来てからは裏千家に稽古に通い、年季だけは何十年も入っている。(p. 66) |

|||||||||||||||||||||||||

徳力富吉郎「裏千家」 |

|||||||||||||||||||||||||

| お菓子はピンクやグリーンの鮮やかな硝子細工のような有平糖が出た。 「まあ、珍しい、なつかしいお菓子ね、どこのですか」 敏子は指先に有平糖をつまんで訊く。 「亀屋伊織さんのどす。お気にめしましたどすか、ほな、少し、買うときまひょか」 芙佐は、茶こぼしに湯をこぼしながらいう。(p. 66) |

|||||||||||||||||||||||||

| 赤絵 | 「それどうするの」 膝の上の鶴が十羽になると、えん子は箱のすみにひそませてあった針と糸をとりだし、鶴の腹をつなぎ通した。 「これ千羽つないで、今宮さんに奉納するんどす」 「願かけ?」 「へえ」(p. 121) |

⇒ 今宮神社 | |||||||||||||||||||||||

| 千羽鶴 | 「水本〔=野球選手〕をとりもったら、おれにあの妓、うんといわせてくれるか?」 「へえへえ、うちは、今宮さんにあんたたちの優勝をお願いして毎年千羽鶴折ってますねん、それくらいうちの恋愛のためにしてくれはってもええと思いますなあ」 「それにしては去年も優勝しそこのうたやないか、今宮はん、居眠ってたのとちがうか」 「罰が当りまっせ、どなたかの精進が足らなんだのとちがいますやろか」(p. 128) |

||||||||||||||||||||||||

| 今年は都をどりの百年記念祭なので、祗園の力の入れようはまた格別であった。 一カ茶屋の赤壁の前に、大きなアーチがつくられていて、 一カから都をどりのある歌舞練場までの道にもアーチが組まれ、どの茶屋も軒並に赤い提燈が下っていた。(p. 135) |

⇒ 一力 | ||||||||||||||||||||||||

| 毎年都をどりと書いたその提燈が下ると、八坂神社や平安神宮のしだれ桜の雷がふくらみはじめているという花だよりがちらほら聞かれる。(p. 136) | ⇒ 八坂神社 ⇒ 平安神宮 |

||||||||||||||||||||||||

| 都をどりの紅提燈が、桜の噂よりも、鴨川の水のぬるみよりも早く、今年も春の足音が近づいてきたことを、京の人々に告げるのだった。 四月一日から五月いっぱい都をどりで祗園は明け暮れる。(p. 136) |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 舞衣 | 菊池恭子と関なおみが、ぶらぶら歩きながら一カの赤壁の塀に沿って、道を曲ったとたん、向うから歩いてくる植田敏子が目に映った。(p. 151) | ⇒ 一力 | |||||||||||||||||||||||

| 駅から一度ゆきむらに電話したけど、もうあふたりで出られたあとと聞いたものですから、真直ぐ歌舞練場へいったら、まだでしょう。多分、今頃見えそうだと、ぶらぶら歩いてきたんですよ」(p. 152) 歌舞練場の方から、美しく化粧した妓たちが歩いて来ては、二人ににっこり会釈して通りすぎていく。敏子のなじみの妓なのだろうと、恭子は妓たちの美しさにふりむきさえした。(p. 153) ◆この後「歌舞練場」「都踊り」について詳細な記述あり。 |

|||||||||||||||||||||||||

改修工事中の歌舞練場(2021年12月21日撮影) |

|||||||||||||||||||||||||

| 敏子と恭子の二人はぶらぶらと歩きながら円山公園へいってみた。舞台のしだれ桜は満開だったが、現実のしだれ桜は七分咲きというところだった。 例年なら雷も堅い時期なのだが、ことしの春の異常な陽気は、花まで狂わせてしまったらしい。気の早いお花見の客が、もう三々五々と群れている。花見をあてこんで茶店は緋毛動の床几を出しているところもある。 夜になれば木の下でかがり火がたかれるのだ。 円山のしだれ桜と平安神宮のしだれ桜が京都の春の花だよりのさきがけをする。(p. 170) |

⇒ 円山公園 ⇒ 平安神宮 |

||||||||||||||||||||||||

東山魁夷「花明り」(円山公園の枝垂れ桜) |

|||||||||||||||||||||||||

| 「京都の花はどこがいいんですか」 「そうですね、まあここと平安神宮、西山の花の寺、それから疏水べりの桜並木、ここは水に花びらがいっぱい浮かんだところが最高ですよ。(p. 170) |

⇒ 蹴上インクライン |

||||||||||||||||||||||||

| それから周山の山の奥の山国っていう所にある常照皇寺のしだれ桜は、京都の町の中の花がすっかり終わったあとで、例年なら四月の末、二十日すぎがみどころなんだけど、それはもう天国の花のようですよ」 「常照皇寺ね。光厳院のこもったお寺でしょう。あれはいいお寺ですね。あたしいつだったか、葵祭のころ行ったら、新緑が透き通るようにきれいで、だあれも人がいなくて、まだこんな所があったのかとびっくりしましたよ」(p. 170-71) |

⇒ 常寂光寺 | ||||||||||||||||||||||||

| 「私は広沢の池のそばにあるしだれ桜を偶然通りすがりに夜みたことがあるけれど、衣 あんな美しい桜ってこの世にあったかと思って」 目の中に浮びあがってくる花の幻を消すまいとするように、恭子は日を細めた。(p. 171) |

⇒ 広沢池 | ||||||||||||||||||||||||

| 「御室の桜はごらんになったことがありますか」 敏子が恭子を茶店の床几に誘って訊いた。 「いえ、いいんですってね。うわさには聞いてるけど、いつも時をはずしてしまって、あれは咲くのが遅いんですか」 「ええ、だいたい他の花が終ってから咲くんです。八重で、樹の丈がうんと低いの。人の膝くらいに花が咲いてます。それもまた風情があっていいものですよ。あそこは花見の客がお弁当持参で歌ったり踊ったりで、にぎやかすぎるけど、朝うんと早く、まだ人のこない頃行くんです。朝陽を受けて濃い色の花がびっしり重なりあって咲い衣 てぃるのは、しだれ桜とはちがって豪華ですよ」(p. 173) |

⇒ 御室桜 | ||||||||||||||||||||||||

| 恭子は敏子を促して床几から立上がった。円山公園を横ぎり、高台寺の方へ歩いていく。静かな道でいつ歩いてもよかった。道のかたわらに文の助茶屋の大提燈が出ていて、門の中を覗くと、名物の甘酒を飲む人々で床几はどれもふさがっている。そこを素通りするともう目の前に八坂の塔が見えている。 二人の足はゆっくり三年坂の方へ向かう。(p. 177) ◆文の助茶屋は「豊臣秀吉の世、慶長の頃より「尼の好む酒」として甘酒ともに継承された茶処に上方落語家「二代目桂文之助」が「甘酒茶屋」として創業、看板もお多福になったと伝わります」(店のパンフレットより) |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 若葉 かげ |

― | ||||||||||||||||||||||||

| 葵祭 | そうだ。花が散り、都をどりが終り、柳がいつのまにか、芽ぶきから青々とやさしい葉をしげらせはじめると、もう京都は葵祭の支度にせきたてられるのだ。… 祇園祭が町人の祭りなら、葵祭は千年の昔から貴族の祭であった。(p. 213) ◆以下、葵祭の歴史、行列、禊式、「斎王」などについての詳細な記述が続く。 |

⇒ 葵祭 |

|||||||||||||||||||||||

| 「葵祭は賀茂御祖(おみや)神社(下鴨神社)と、賀茂別雷(わけいかづち)神社(上賀茂神社)の例祭で、毎年五月十五日におこなわれる……」(p. 227) | ⇒ 下賀茂神社 ⇒ 上賀茂神社 |

||||||||||||||||||||||||

| 祇園 ばやし |

六月のなかばから、鴨川ぞいの料亭や席貸屋では、例年のように床が出ている。 陽が落ちきる頃、三条や四条の大橋から眺めると、よしずでかこった床の上にぼんばりがともり、客が芸者や舞妓を侍らせて食事をはじめる光景が、舞台でも見るように目に映ってくる。 もうどの料亭でもクーラーのとりつけてないところはないから、川風で涼をとる床が実質的に必要というわけではない。それでも毎年、鴨川にむかって床が出なければ、京都に夏が訪れたという気がしない。(p. 304-305) |

⇒ 納涼床 | |||||||||||||||||||||||

| 料理はたん熊からとりよせられている。 はもの洗いや鮎が涼しげに卓を飾る。 床の脚は流れの中に組みたてられているので、床の燈が流れの中にも映る。(p. 308) [外部リンク]たん熊 |

|||||||||||||||||||||||||

| 夏 たけて |

ついこの間、嵯峨の鮎宿から恒例の鮎提燈が届いて、ああ、もう、鮎の季節かと思つたのに、はや、鰹のおいしい七月になっているのだった。 一、三度しか行かなくても、毎年忘れず初夏になると提燈を送ってきて、鮎の季節になったと誘いをかけてくるのも、商売の手だとは思いながら、それが殺風景な一枚の刷り物の葉書などでないところがゆかしく、薄紅色の提燈をもらうたび、植田敏子はそんなところにまで心を配る京都の生活技術がなつかしく思われるのだった。(p. 334) | ||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 約一千百年前、貞観十一年(869)はじめて悪疫流行の祈願として六十六本の鉾たて、 祇園神社から神泉苑に繰りこんだのが祇園会の始りで、その時の鉾はj人々が手で捧げる祭矛だったという。(p. 343) ◆この後「くじ取」「神輿洗い」「お迎え灯籠」「鉾立て」など、祇園会について詳細に記されている。 |

⇒ 祇園祭 |

||||||||||||||||||||||||

| 無言 まいり |

無言まいりは祗園祭の十七日から、二十四日までの間に行う。 十七日の鉾の巡行は八坂神社の神霊の神幸を迎えることを意味し、二十四日のそれは、神霊の還幸を送る意味を持つ。無言まいりも、それにのっとって行われる。 四条大橋から始って、神霊が祭の間宿る四条通り京極前の御旅所まで行って祈るのだが、その間、誰に逢っても決して口をきいてはいけないという約束ごとがあった。そのため、なるだけ人に出逢わない深夜を選んで行うのだが、何といっても夜の遅い商売仲間のことだから、いつどんな横町からひょっこり、知人が顔を出さないともかぎらない。(p. 362) 七日間無事つとめた最後の二十四日は、 一晩に七回半詣らなければならない。往復を一回とみなすので、七回半は、御旅所止りで最後という数え方をする。七回半を終ったところで、願いごとの成就を祈願するのであった。(p. 363) 御旅所には、中御座、東御座、西御座の三つの神輿が並んで鎮座している。(p.. 372) ◆三つの意味については pp. 372-73) |

⇒ 八坂神社 ⇒ 御旅所 |

|||||||||||||||||||||||

| 南座の前を通りの向うに見て通りすぎ、四条大橋の橋づめから入っていく。 「ほな、もう口きいたらあきまへんで」(p. 366) |

⇒ 南座 南座の顔見世 |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

| 大文字 | 京の孟蘭盆は八月で、精霊迎えは八日の六道まいりにはじまるのだった。 東山道の清水道を西へ入ると珍皇寺がある。珍皇寺の付近は昔の鳥辺野の葬場だった。六道の辻と呼ばれ、ここから冥途へ通うといい伝えられていた。京都人は珍皇寺を六道さんと呼び、精霊を、おしょらいさんという。 珍皇寺では八月八日から、九、十の三日間参る人々に鐘をつかせる。京都人は何宗にかかわらず、八日が来ると、六道さんへ参り、迎え鐘をつき、祖先の霊を呼ぶのだった。いつもはひっそりとした寺町通りだが、この三日間は六道まいりの善男善女で賑い、大変な人出になった。(p. 383) |

⇒ 六道珍皇寺 |

|||||||||||||||||||||||

| 明子と別れると、芙佐は急いで恭子のもとへかけもどった。 「えろう失礼してすんまへん、かんにんどっせ、ちょっと、人に逢いましたもんで。珍皇寺さんにお参りしたら、六波羅蜜寺で万燈会におろうそくあげて帰るのがしきたりどすねん」 芙佐は恭子を近くの六波羅蜜寺の方へ案内しながらいった。西福寺の辻から南に折れるともうそこは六波羅蜜寺だった。 恭子は平家物語についての随筆を書いた時、この寺には訪れて、あの有名な空也の像も見ていたから知っていた。蓬衣をまとった空也は鹿の角の杖をつき、念仏をとなえる口から六体仏が飛びだしているという変った像だった。 「せんせ、このあたりが清盛さんのおられたあたりどすってなあ」 芙佐は平清盛まで清盛さんと親しげに呼びこなしてしまう。恭子はそれを面白いと感じながら、忠盛が伊勢から一族をひきいて上洛した時、この六波羅蜜寺に投宿したのが縁で平家の六波羅第がこのあたりに築かれた話をした。 「へえ、そうどすか、はな、こんなごみごみしたところが、昔は平家のお邸だったんどすか」 芙佐は感心したように立ちどまって、あたりをつくづく見まわした。(pp. 397-98) |

⇒ 六波羅蜜寺 ⇒ 西福寺 |

||||||||||||||||||||||||

| 恭子も錦は行ったことがあった。京都で「にしき」といえば錦小路を指す。この小路の寺町通から高倉通までの東西の四百メートルほどの両側には食料品店が櫛の歯のように居並んでいる。高倉通のアーケードの入口に「錦」と大きく書いた文字が上っているが、ここから東は、小路全体が、食料品の市場だと見たてられる。どの店も道へ向かって、商品を押し出して並べているから、道はいやが上にもせまくなっている。 道はまるで祭りの雑踏のように年じゅう買物の人波でごった返す。どの客も買物籠や袋や、大風呂敷をさげて、 一軒毎に店の中を覗いては買物を物色する。およそ食料品ならありとあらゆる物がここには揃っていた。 京都人は錦にいけば、食料品なら手に入らないものはないと信じている。名のある料亭の板前や小料理屋の店主も、買出しにやってくるc少しでも美味いものをつくろうとする主婦も、電車に乗ったり車を飛ばしても、錦へ買出しに来る。ちょつと家でお客をしようなどという時は、まず錦へ出かけていく。どんな「はしり」の物でも、ここに来れば手に入るのだ。京都じゅうで、最も早く季節の訪れが感じられるのはこの通りといえよう。(pp. 407-408) |

⇒ 錦市場 ⇒ 錦天満宮 |

||||||||||||||||||||||||

| 昔から大文字は鴨川の堤で見るのが最も風流とされていた。 今でも鴨川ぞいの床のあるお茶屋は、何ヵ月も前から大文字見物の客を受けて、満員だった。 もともとは孟蘭盆の魂送りのための宗教の儀式なのに、今では夏の風物詩などと歌い文句入りの観光宣伝にも使われている。 東山如意ケ嶽の「大文字」、この火を水に映した形とされている金閣寺裏の「左大文字」、松ヶ崎の「妙法」の二時、西加茂に「「船形」、北嵯峨鳥居本に「鳥居形」がある。 午後八時から大文字、八時十分に妙法、八時十五分に船形と左大文字、八時二十分に鳥居形の順に点火される。(pp. 413-14) 「せんせ、さ、早う写してお呑みやす」 芙佐にいわれて我にかえると、黒塗りの盆が水をたたえて、恭子の胸元にさしだされている。 芙佐に教えられた通り、盆を持って移動すると、盆の下にすっと、大文字が浮んできた。 空に描かれた炎の文字の雄大さもさることながら、 一かかえの盆の中に、幻の花のように滲み出た炎の文字も何という美しさだろう。こんな心憎い風流を最初に考え出したのは、どんな優雅な心の詩人だったのかと、恭子は思わずため息がもれるのを禁じることが出来なかった。(p. 418) |

|||||||||||||||||||||||||

徳力富吉郎「大文字」(『版画 京都百景』保育社, 1975, p. 21) |

|||||||||||||||||||||||||

| 秋扇 | 一力のことを万亭と呼ぶ客は祇園に詳しい客だった。(p. 430) | ⇒ 一力 | |||||||||||||||||||||||

| 満願 | ― | ||||||||||||||||||||||||

| 東山 | ― | ||||||||||||||||||||||||

上巻へ |

|||||||||||||||||||||||||

| 「写真紀行 折々の旅」HOME |

|||||||||||||||||||||||||